¿Qué es la Hagadá? Guía Completa y Explicación

Este artículo profundiza en la Hagadá, el libro que guía la celebración del Seder de Pésaj. Exploraremos su significado (narración), su función como manual para el ritual, y las variaciones entre las diferentes comunidades judías. Describiremos los elementos clave del Seder, desde el Kidush hasta la cuarta copa de vino, incluyendo las Cuatro Preguntas y la narración del Éxodo, mostrando cómo la Hagadá estructura esta experiencia familiar multifacética. Finalmente, diferenciaremos la Hagadá de la Agadá, aclarando la confusión común entre ambos términos. Conoceremos así la Hagadá no solo como un libro, sino como el corazón narrativo y ritual de la festividad de Pésaj.

- ¿Qué es la Hagadá?

- El significado de la palabra Hagadá

- La Hagadá y la Agadá: Diferencias clave

- El Seder de Pésaj: Una celebración familiar

- Los elementos principales del Seder

- El Kidush (bendición del vino)

- El Urjatz (lavado de manos)

- El Karpas (vegetal en agua salada)

- El Yachatz (ruptura del Matzá)

- El Magid (narración del Éxodo) y las Cuatro Preguntas (Mah Nishtanah)

- Las cuatro copas de vino

- El consumo de Matzá

- Las diferentes versiones de la Hagadá

- La Hagadá Sefardí

- La Hagadá Ashkenazí

- La Hagadá Mizraí

- Simbolismo y significado de la Hagadá

- Reflexiones sobre la libertad y la liberación

- La Hagadá como transmisora de la tradición judía

- Conclusión

¿Qué es la Hagadá?

La Hagadá es el corazón del Seder de Pésaj, la guía que estructura la narrativa y los rituales de esta celebración central del judaísmo. Más que un simple libro de oraciones, es una compilación de textos, canciones, explicaciones y preguntas que guían a los participantes a través de la historia del Éxodo de Egipto, evocando la liberación del pueblo judío de la esclavitud. Su nombre, que significa narración, refleja su función principal: contar la historia, no solo como un relato histórico, sino como una experiencia viva y conmovedora que se transmite de generación en generación.

Las diferentes comunidades judías (ashkenazíes, sefardíes, mizraíes, etc.) poseen sus propias versiones de la Hagadá, cada una con variaciones en el orden, las canciones y las explicaciones. Sin embargo, todas comparten la misma estructura fundamental, guiando a los participantes a través de los rituales clave del Seder, desde el Kidush (bendición del vino) hasta la recitación del relato del Éxodo, incluyendo la emblemática formulación de las Cuatro Preguntas (Mah Nishtanah), que buscan involucrar, especialmente a los niños, en la comprensión del significado del Pésaj. La Hagadá fomenta la participación activa, la reflexión sobre la libertad y la justicia social, y la conexión con la historia y la identidad judía. A través de su estructura y contenido, la Hagadá convierte el Seder en un evento multifacético y profundamente significativo.

El significado de la palabra Hagadá

La palabra Hagadá proviene del verbo hebreo 히גיד (higid), que significa narrar, contar o declarar. Este significado es fundamental para comprender la función del libro, ya que su propósito principal es narrar la historia del Éxodo de Egipto, el evento central de Pésaj. La Hagadá, por lo tanto, no es simplemente un recetario de rituales, sino un vehículo para la transmisión intergeneracional de esta historia crucial, un legado de libertad y redención. Más allá de la simple narración histórica, la Hagadá fomenta la reflexión personal y comunitaria sobre el significado del Éxodo en la vida judía contemporánea, instando a la audiencia a conectar la experiencia histórica con sus propias luchas y aspiraciones por la libertad individual y colectiva. Su carácter narrativo invita a la participación activa de todos los presentes, haciendo de la experiencia del Seder una conversación viva y dinámica en lugar de una mera recitación pasiva.

La Hagadá y la Agadá: Diferencias clave

Aunque ambos términos suenan similares y comparten la raíz hebrea gad (contar), la Hagadá y la Agadá son conceptos distintos. La Hagadá es un libro litúrgico específico, el manual para el Seder de Pésaj, que guía la ceremonia con sus textos, oraciones y explicaciones. En cambio, la Agadá es un género literario mucho más amplio, que abarca una vasta colección de narraciones, leyendas, parábolas y enseñanzas rabínicas, no limitadas a Pésaj. La Agadá, presente en muchos textos talmúdicos y midráshicos, explora temas diversos de la vida judía, ética, historia y pensamiento religioso, mientras que la Hagadá se centra exclusivamente en la narración del Éxodo durante el Seder. Si bien la Hagadá incluye elementos de Agadá (por ejemplo, historias y comentarios sobre el Éxodo), no se debe confundir el contenido del libro con el género literario más amplio. En esencia, la Hagadá es una aplicación específica de la Agadá en el contexto de la celebración de Pésaj.

Contenido que puede ser de tu interés: ¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión

¿Cristiano celebra Janucá? Guía y ReflexiónEl Seder de Pésaj: Una celebración familiar

El Seder de Pésaj es mucho más que una simple comida; es una experiencia multisensorial que trasciende generaciones. La Hagadá, con sus variaciones según la tradición familiar, sirve como guía para este viaje a través del tiempo, un viaje que nos conecta con nuestros antepasados y con la promesa de libertad. Cada elemento del Seder – desde el amargo sabor del maror (hierbas amargas) que recuerda la amargura de la esclavitud, hasta la dulzura del charoset (mezcla de frutos secos y especias) que simboliza el mortero utilizado en la construcción de las ciudades egipcias – tiene un significado profundo y conmovedor, transmitido de generación en generación a través de la narración y la participación activa de todos los presentes. La atmósfera familiar, cálida y llena de emoción, es esencial para la experiencia, convirtiendo el Seder en un evento profundamente personal y significativo, donde la historia se convierte en vivencia.

La dinámica del Seder permite que todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, participen activamente. Las Cuatro Preguntas, formuladas por el más joven presente, inician el relato del Éxodo, abriendo la puerta a un diálogo intergeneracional sobre la libertad, la justicia y la perseverancia. El canto de canciones tradicionales, la lectura de pasajes bíblicos y las explicaciones de la Hagadá, combinadas con la degustación de los alimentos rituales, crean una sinergia única que hace del Seder un evento inolvidable. El Seder es un testimonio vivo de la fe, la tradición y la esperanza, una celebración que trasciende el tiempo y refuerza los lazos familiares.

Los elementos principales del Seder

Los elementos principales del Seder se estructuran alrededor de la narración del Éxodo, guiada por la Hagadá. El Kidush, bendición sobre el vino que inicia la ceremonia, establece el tono sagrado. Le siguen rituales simbólicos como el Urjatz (lavado de manos), el Karpas (inmersión de hierbas en agua salada, representando las lágrimas de los esclavos), y el Yachatz (ruptura del pan ácimo, simbolizando la fragilidad de la libertad). El corazón del Seder es el Magid, la narración del Éxodo, donde se recitan las Cuatro Preguntas (Mah Nishtanah), planteando las diferencias entre la noche de Pésaj y las noches ordinarias, invitando a la reflexión sobre la liberación. Cuatro copas de vino se consumen a lo largo del Seder, cada una marcando un momento importante en la historia y la redención. La comida, compuesta principalmente de matzá (pan ácimo) y otros alimentos simbólicos, recuerda la premura de la huida de Egipto. Finalmente, la Hagadá guía la reflexión sobre la historia y su relevancia para la vida actual, culminando en la esperanza de una futura redención. La combinación de narración histórica, rituales, canciones y la participación activa de los asistentes crea una experiencia multisensorial y profundamente conmovedora.

El Kidush (bendición del vino)

El Kidush, la bendición del vino que inicia el Seder de Pésaj, es una parte esencial de la Hagadá. Recitado sobre una copa de vino, este ritual invoca la santificación del tiempo y celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. La bendición, que varía ligeramente según la tradición, agradece a Dios por su creación, su providencia y su liberación, estableciendo el tono de celebración y reflexión que permeará el resto del Seder. Su recitación, generalmente realizada por el líder del Seder, marca el comienzo formal de la ceremonia y la transición a un espacio de tiempo sagrado, dedicado al recuerdo y la celebración de la libertad. La copa de vino, una vez bendecida, se mantiene como símbolo central, siendo servida en cuatro momentos durante el Seder, cada una representando un aspecto de la redención.

El Urjatz (lavado de manos)

El Urjatz, el lavado de manos ritual, es un elemento importante del Seder de Pésaj, precediendo a la bendición del pan y marcando una transición significativa en la ceremonia. A diferencia del lavado de manos ritual que se realiza antes de las comidas en otras ocasiones, el Urjatz del Seder no se realiza para la purificación física, sino que simboliza la pureza espiritual y la preparación para participar en un acto sagrado. No se utiliza ninguna bendición específica para el Urjatz, a diferencia del lavado de manos antes de la comida. Esta omisión destaca la naturaleza simbólica del acto, enfatizando la santidad del evento y la disposición interior para la conmemoración del Éxodo. La sencillez del ritual contrasta con la complejidad de la narración que sigue, haciendo hincapié en la importancia del acto purificador previo a la inmersión en la historia de la liberación. La acción misma, el derramamiento y el fluir del agua sobre las manos, podría interpretarse como una representación del derramamiento de las lágrimas de los esclavos durante la esclavitud en Egipto y la posterior purificación por la liberación.

Contenido que puede ser de tu interés: ¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión

¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones

Domingo de Resurrección - Significado y TradicionesEl Karpas (vegetal en agua salada)

El Karpas, un vegetal simple sumergido en agua salada, marca un momento importante en el Seder de Pésaj. Su inclusión simboliza la amargura de la esclavitud en Egipto, contrastando con la sal que representa las lágrimas derramadas durante ese período de opresión. La elección del vegetal varía según la tradición familiar, siendo el apio, la lechuga o las espinacas algunas opciones comunes. El acto de mojar el Karpas en el agua salada es un ritual breve pero significativo, que sirve como una introducción tangible a la historia del Éxodo, preparando el escenario para la narración más extensa que seguirá. La simplicidad del Karpas subraya la humildad de las experiencias pasadas y la importancia de recordarlas. Su sabor ligeramente salado, un recordatorio de las lágrimas de nuestros antepasados, nos conecta directamente con el sufrimiento y la posterior liberación que celebramos durante la noche del Seder. Finalmente, la posterior ingestión del Karpas marca el inicio formal del consumo de alimentos rituales durante la celebración.

El Yachatz (ruptura del Matzá)

El Yachatz, la ruptura de la matzá, es un momento importante dentro del Seder de Pésaj. Este acto simbólico representa la prisa con la que los israelitas abandonaron Egipto; no tuvieron tiempo para que su pan leudara, resultando en el pan ácimo, la matzá. El padre de familia o la persona que dirige el Seder toma la matzá superior del afikoman (el pan que se guarda para el final) y la parte en dos con las manos. Una pieza se guarda para el afikoman, una tradición que añade un elemento lúdico al Seder, ya que suele esconderse para que los niños lo encuentren más tarde a cambio de un premio. La otra pieza se coloca en el plato Seder, junto a los otros elementos, y se usa para la bendición y el consumo durante la comida. La acción misma de romper la matzá, sencilla pero significativa, enfatiza la urgencia y la inmediatez de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud.

El Magid (narración del Éxodo) y las Cuatro Preguntas (Mah Nishtanah)

El corazón de la Hagadá reside en el Magid, la narración del Éxodo. Esta sección relata la historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto y su posterior liberación por la mano de Dios, desde la opresión y el trabajo forzado hasta las diez plagas, el paso del Mar Rojo y la llegada a la tierra prometida. La narración se entreteje con explicaciones rabínicas, midrash (interpretación) y comentarios que enriquecen el relato bíblico, convirtiéndolo en una experiencia multifacética que trasciende la simple lectura histórica. La Magid no sólo cuenta una historia del pasado, sino que también sirve como un espejo que refleja la lucha continua por la libertad en el presente, instando a la reflexión sobre la opresión en todas sus formas.

Dentro del Magid se encuentra el momento culminante de participación infantil: las Cuatro Preguntas (Mah Nishtanah). Estas preguntas, pronunciadas por el hijo menor (o la persona que lo representa), formulan una serie de interrogantes sobre las diferencias entre el Seder de Pésaj y las comidas diarias. Estas diferencias – el uso del Matzá en lugar de pan leudado, el consumo de hierbas amargas, el doble mojado de la Matzá, y la postura inclinada durante la comida – son cuidadosamente explicadas en la Hagadá, profundizando en el simbolismo de cada elemento y su conexión con la historia del Éxodo. Las Cuatro Preguntas, más que simples interrogantes, constituyen una invitación a la comprensión profunda del significado del Seder y su relevancia para cada generación. No son sólo preguntas para niños, sino también un recordatorio para los adultos de la necesidad de buscar continuamente el significado en los rituales y tradiciones.

Las cuatro copas de vino

Las cuatro copas de vino constituyen un elemento central del Seder de Pésaj y son mencionadas explícitamente en la Hagadá. Cada copa representa una etapa en el proceso de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, simbolizando diferentes aspectos de la libertad. La primera copa, recitada antes del comienzo del Seder, bendice el inicio de la celebración y simboliza la esperanza. La segunda copa se bebe tras la narración del Éxodo, representando la redención y la libertad alcanzada. La tercera copa, a menudo seguida de la recitación del Dayenu, expresa gratitud por la liberación y las bendiciones recibidas a lo largo de la historia. La cuarta copa, finalmente, celebra la esperanza de una futura redención completa y la llegada del Mesías. La ingesta de estas cuatro copas, además de su significado espiritual, crea un ambiente festivo y conmemora un evento clave en la identidad judía. La secuencia de las copas y sus correspondientes bendiciones son parte integral del ritual y la estructura narrativa de la Hagadá.

Contenido que puede ser de tu interés: ¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión

¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones

Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones La Corona de Adviento - Significado y Tradiciones

La Corona de Adviento - Significado y TradicionesEl consumo de Matzá

La matzá, pan ácimo sin levadura, es un elemento central del Seder de Pésaj y un símbolo clave de la apresurada huida de los israelitas de Egipto. Su ausencia de levadura representa la falta de tiempo para que la masa fermentara antes de la partida, recordando la urgencia y la precariedad de la situación. La Hagadá guía la ingesta de la matzá, detallando la orden y el significado de cada pieza. Se consumen al menos dos piezas de matzá durante el Seder: una se rompe ceremoniosamente (Yachatz) al comienzo, representando la ruptura con la esclavitud, y otra se consume posteriormente durante el Magid, la narración del Éxodo, como recordatorio constante del pan de la aflicción. Algunas comunidades judías utilizan tres piezas de matzá, cada una con un significado simbólico distinto. El consumo de matzá, junto con las cuatro copas de vino, forma parte integral de la experiencia ritual, conectando a los participantes con la historia y el significado del Éxodo. La textura simple y el sabor ligeramente amargo de la matzá contribuyen a la experiencia reflexiva del Seder, recordando la austeridad y las dificultades sufridas por los antiguos israelitas.

Las diferentes versiones de la Hagadá

Las diferentes comunidades judías han desarrollado sus propias versiones de la Hagadá a lo largo de los siglos, reflejando sus tradiciones y costumbres únicas. Las versiones ashkenazíes, por ejemplo, suelen incluir comentarios y explicaciones más extensos, a menudo incorporando elementos de la cábala y la mística judía. En contraste, las versiones sefardíes tienden a ser más concisas y enfatizan la narrativa histórica del Éxodo, con un estilo literario más poético y elegante. Las Haggadot mizraíes, propias de las comunidades judías del Medio Oriente y el Norte de África, muestran una mezcla de influencias, a menudo incorporando elementos de las tradiciones locales y comentarios rabínicos específicos de esas regiones. La diversidad en estas versiones refleja la riqueza y la complejidad de la tradición judía, permitiendo que cada comunidad celebre el Seder de Pésaj de una manera significativa para su historia y cultura. Incluso dentro de cada tradición principal, existen numerosas variaciones de la Hagadá, con ilustraciones, comentarios y añadidos que varían según la familia, el rabino o el impresor. Esta diversidad enriquece la experiencia del Seder, fomentando la exploración personal y familiar de la historia del Éxodo.

La Hagadá Sefardí

La Hagadá Sefardí, con sus raíces en la Península Ibérica y el mundo árabe, se distingue por su rica tradición oral y su enfoque poético y narrativo. A diferencia de las versiones ashkenazíes, a menudo incorpora elementos musicales y poéticos más elaborados, reflejando la influencia de la cultura hispano-judía. Se caracteriza por un estilo narrativo más fluido y menos rígido, con comentarios y explicaciones que integran elementos de la Cábala y la filosofía judía, añadiendo capas de significado a la narración del Éxodo. La inclusión de piyutim (poemas litúrgicos) y canciones tradicionales, muchas con melodías únicas, enriquece la experiencia del Seder, creando una atmósfera más musical y emotiva. El lenguaje, a menudo en judeoespañol (ladino), mantiene viva la herencia lingüística y cultural de las comunidades sefardíes a través de las generaciones. La estructura general sigue el orden tradicional del Seder, pero con variaciones sutiles en las plegarias y la secuencia de los elementos rituales, reflejando la diversidad de costumbres dentro del judaísmo sefardí.

La Hagadá Ashkenazí

La Hagadá ashkenazí, utilizada por las comunidades judías de ascendencia europea central y oriental, se caracteriza por su rica tradición literaria y musical. A diferencia de otras versiones, incluye frecuentemente la Dayenu (Nos habría bastado…), una canción que celebra cada etapa del Éxodo con un sentimiento creciente de gratitud. Esta Hagadá suele incorporar comentarios y explicaciones de rabinos ashkenazíes influyentes a lo largo de la historia, enriqueciendo la narración con perspectivas talmúdicas y midráshicas. La inclusión de himnos y melodías tradicionales propias de la cultura ashkenazí añade una dimensión musical profunda al Seder, transformando la experiencia en una celebración multisensorial que trasciende la simple recitación textual. Las ilustraciones, si las hay, suelen reflejar el estilo artístico del arte judío europeo.

La estructura narrativa de la Hagadá ashkenazí sigue el orden tradicional del Seder, pero con variaciones en la extensión y el énfasis de ciertas secciones. Por ejemplo, la explicación del Magid (la narración del Éxodo) puede ser más extensa y detallada, incorporando anécdotas y leyendas rabínicas que amplían la historia bíblica. La incorporación de elementos como el Afikoman (mitad del pan ácimo que se esconde y luego se busca), y la canción Chad Gadya (un chivo, un cuento infantil), aportan un toque de humor y misterio, adecuados al contexto familiar del Seder. La Hagadá ashkenazí presenta una interpretación particular de la tradición, rica en contenido y en resonancia histórica y cultural.

Contenido que puede ser de tu interés: ¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión

¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones

Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones La Corona de Adviento - Significado y Tradiciones

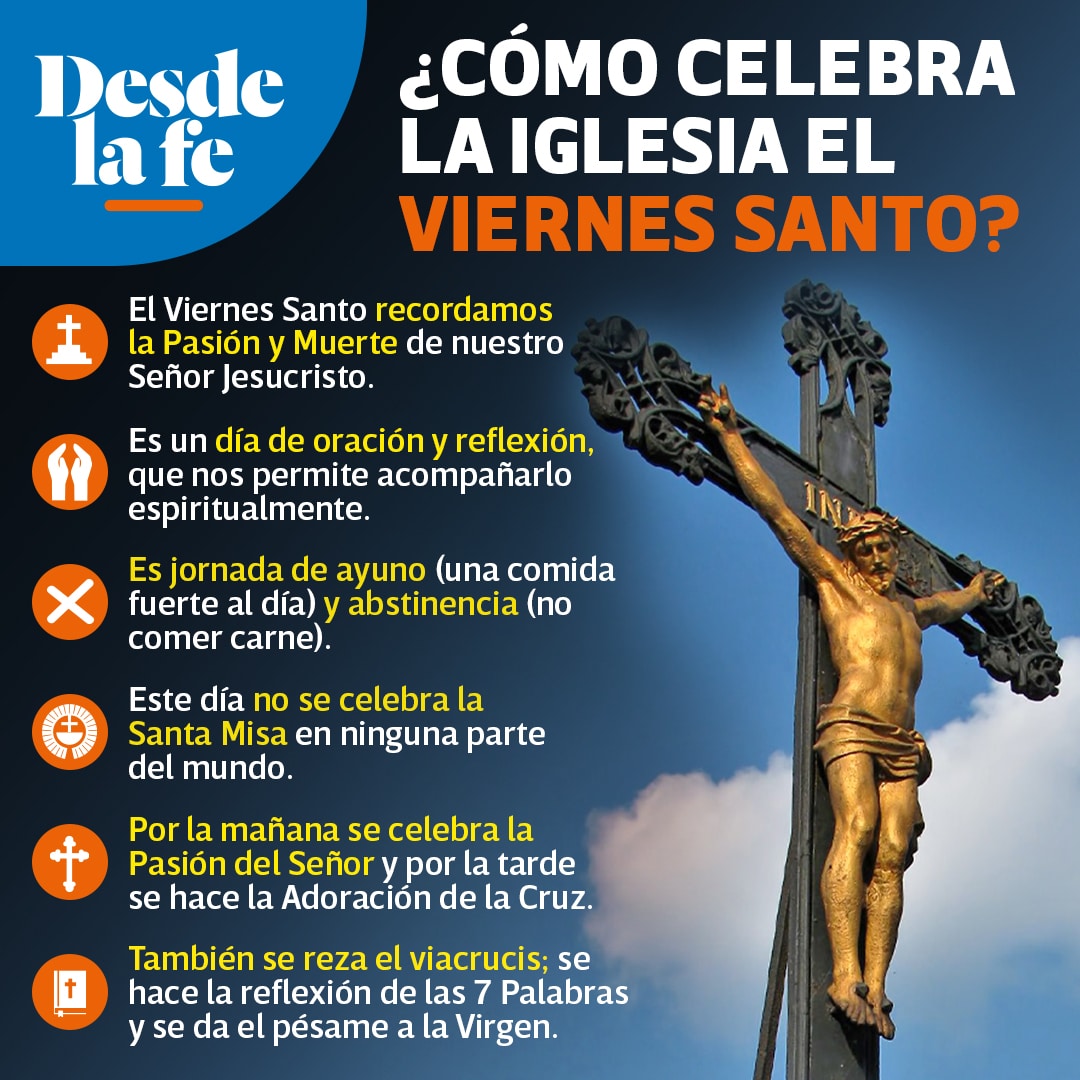

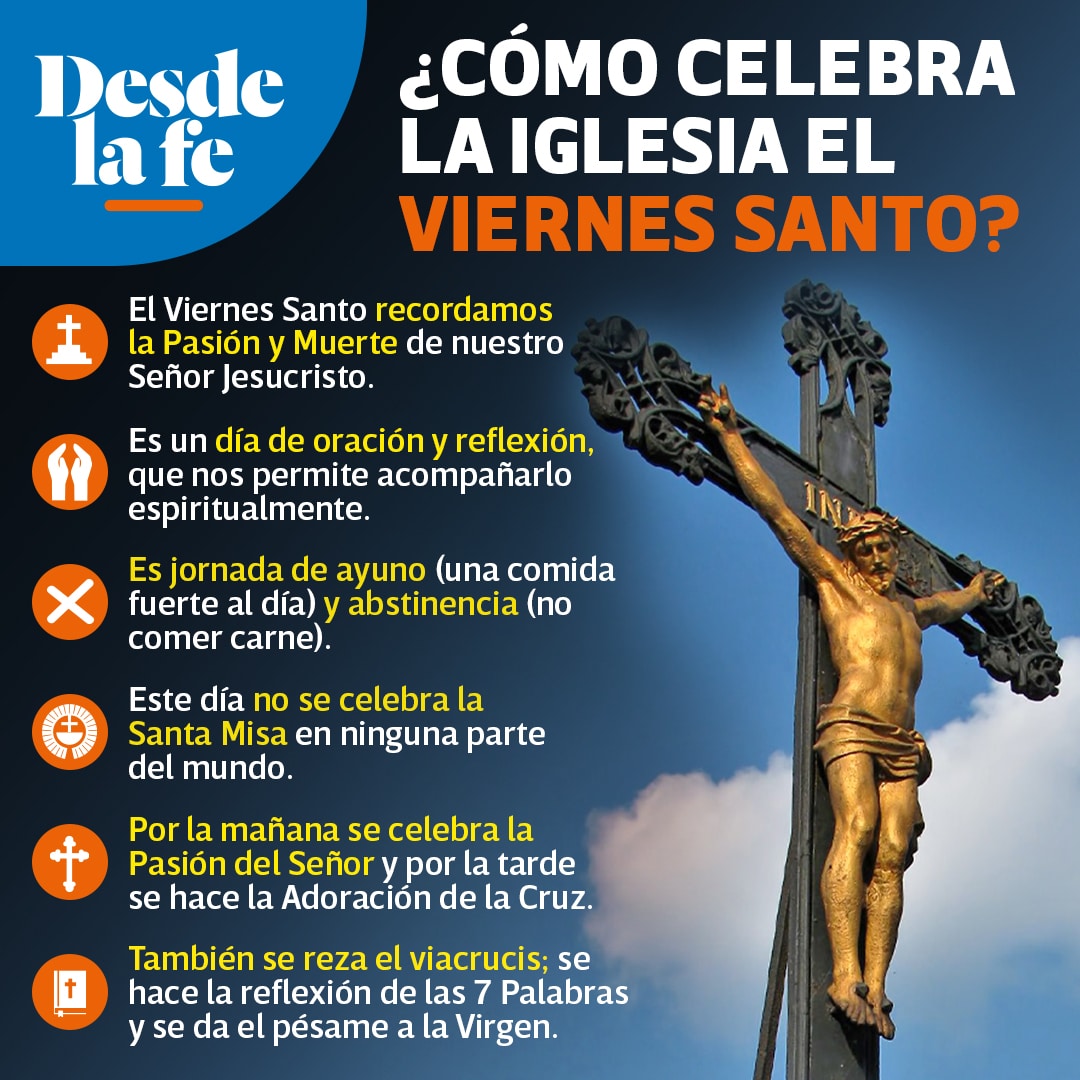

La Corona de Adviento - Significado y Tradiciones Viernes Santo - Significado, Historia y Tradiciones

Viernes Santo - Significado, Historia y TradicionesLa Hagadá Mizraí

La Hagadá Mizraí, proveniente de las comunidades judías del Medio Oriente y el Norte de África, se caracteriza por su estilo conciso y su enfoque en la narración histórica del Éxodo. A diferencia de las versiones ashkenazíes, que a menudo incluyen largas explicaciones rabínicas y comentarios, la Hagadá Mizraí prioriza la simplicidad y la transmisión directa de la historia. Sus plegarias y canciones suelen ser más cortas y melódicamente distintas, reflejando las tradiciones musicales regionales. La estructura sigue la misma secuencia básica del Seder, incluyendo el Kidush, el Karpas, el Magid y las Cuatro Preguntas, pero la elaboración de cada sección es típicamente menos extensa. A menudo integra elementos de la tradición oral local, añadiendo anécdotas y comentarios que enriquecen la narrativa central con perspectivas únicas de la cultura mizraí. La inclusión de poemas y canciones en judeo-árabe o en otras lenguas locales es otra característica distintiva, destacando la rica diversidad lingüística y cultural de estas comunidades. La Hagadá Mizraí ofrece una experiencia de Seder con un carácter singular, un relato directo y emotivo del Éxodo, profundamente arraigado en su contexto histórico y cultural.

Simbolismo y significado de la Hagadá

El simbolismo de la Hagadá es rico y multifacético, reflejando la complejidad de la experiencia del Éxodo y su resonancia a través de los siglos. Cada elemento, desde la estructura misma del Seder hasta los alimentos consumidos, posee un significado profundo, transmitiendo enseñanzas sobre la libertad, la opresión, la esperanza y la redención. La repetición de las narraciones y canciones refuerza la memoria colectiva y la transmisión intergeneracional de la historia, transformando el Seder en un acto de recordación viva y participativa, más allá de una simple lectura.

Más allá de la narración histórica, la Hagadá sirve como un vehículo para la reflexión personal y comunitaria. Las Cuatro Preguntas, por ejemplo, aunque dirigidas a los niños, invitan a todos los presentes a cuestionar su propia comprensión de la libertad y la esclavitud, tanto en el contexto histórico como en el personal. La estructura del Seder, con sus pausas para el canto, la conversación y la introspección, facilita la conexión emocional con la historia y con la comunidad, transformando el Seder en una experiencia profundamente significativa y conmovedora. La Hagadá, por lo tanto, no es solo un libro, sino un instrumento para la construcción de la identidad judía, la transmisión de valores y la perpetuación de una memoria histórica esencial.

Reflexiones sobre la libertad y la liberación

La Hagadá, más allá de la simple narración del Éxodo, nos invita a una profunda reflexión sobre la libertad. No se trata solo de la liberación física de la esclavitud egipcia, sino de una libertad multifacética que abarca lo espiritual, lo social y lo personal. La experiencia del Seder nos confronta con nuestra propia búsqueda de liberación, ya sea de opresiones externas o de las cadenas internas que nos atan: prejuicios, miedos, conformismo. El relato del Éxodo se convierte así en un espejo, reflejando nuestra propia lucha por la autonomía y la autodeterminación.

La repetición ritual de la historia, a través de las generaciones, asegura que el mensaje de liberación permanezca vivo y relevante. Cada copa de vino, cada pedazo de matzá, cada canción, refuerza la conexión con la historia y nos recuerda la importancia de la lucha continua por la justicia y la equidad. La Hagadá nos desafía a no simplemente recordar la liberación del pasado, sino a asumir la responsabilidad de construir un futuro donde la libertad sea una realidad para todos, exhortándonos a la acción y a la compasión hacia aquellos que aún sufren opresión. El Seder no es un mero acto conmemorativo, sino un compromiso renovado con la búsqueda incesante de la libertad, tanto individual como colectiva.

Contenido que puede ser de tu interés: ¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión

¿Cristiano celebra Janucá? Guía y Reflexión Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones

Domingo de Resurrección - Significado y Tradiciones La Corona de Adviento - Significado y Tradiciones

La Corona de Adviento - Significado y Tradiciones Viernes Santo - Significado, Historia y Tradiciones

Viernes Santo - Significado, Historia y Tradiciones IV Domingo de Pascua - Significado y Celebraciones

IV Domingo de Pascua - Significado y CelebracionesLa Hagadá como transmisora de la tradición judía

La Hagadá trasciende su función como simple guía litúrgica; se erige como un poderoso vehículo para la transmisión intergeneracional de la tradición judía. A través de sus narraciones, poemas y canciones, no solo se relata la historia del Éxodo, sino que se perpetúan valores, creencias y prácticas culturales. Cada generación adapta y enriquece la experiencia del Seder, añadiendo sus propias interpretaciones y comentarios a las páginas de la Hagadá, convirtiéndola en un texto vivo y dinámico que refleja la evolución de la identidad judía a lo largo de los siglos. Su estructura narrativa, que combina elementos históricos, legales y místicos, facilita la comprensión de la complejidad de la fe judía, haciendo accesible su rica herencia incluso a los más jóvenes.

Más allá de la simple recitación, la Hagadá promueve la participación activa de todos los asistentes en el Seder. Las preguntas de los niños, las discusiones familiares y la interpretación personal de los textos generan un espacio de diálogo y aprendizaje continuo. De este modo, la Hagadá se convierte en un instrumento pedagógico que fomenta la conexión con las raíces históricas y espirituales del judaísmo, transmitiendo no solo información, sino también un sentido profundo de pertenencia y continuidad. Su capacidad para integrar la historia, la ley, la mística y la experiencia personal la posiciona como un texto fundamental en la preservación y transmisión de la cultura judía a través del tiempo.

Conclusión

La Hagadá es mucho más que un simple libro de oraciones; es un vehículo para la transmisión intergeneracional de la historia del Éxodo, un manual para la experiencia comunitaria del Seder y un catalizador de reflexión sobre la libertad, la opresión y la perseverancia. Su estructura, aunque tradicional, permite una adaptación y enriquecimiento constante a través de las diferentes versiones y comentarios que existen, reflejando la evolución de la cultura y la interpretación judía a lo largo de los siglos. La Hagadá, por lo tanto, no es solo un texto, sino un legado vivo, que conecta a cada generación con el pasado y con la esperanza de un futuro liberado. La riqueza de sus símbolos, rituales y narrativas la convierten en una pieza central de la identidad judía, asegurando que la historia del Éxodo siga resonando con fuerza en cada Seder de Pésaj. Su estudio y comprensión profunda permiten una participación más plena y significativa en esta celebración fundamental del pueblo judío.

Deja una respuesta

Contenido relacionado